2024年以来,在新时代医学教育从“知识技术型”向“人文综合型”转型的关键期,面对医学人才培养中“重科技、轻人文”的普遍痛点,濮阳医学高等专科学校以“医文融通”为核心命题,系统性重构育人理念与实践路径,创新构建“四位一体”全环境文化育人模式,走出了一条技术与人文并重、育才与育德共融的特色育人之路,为培养德才兼备的高素质医学人才提供了卓有成效的“濮阳医专方案”。

一、构建“四位一体”育人体系,锚定“德才兼备”培养坐标

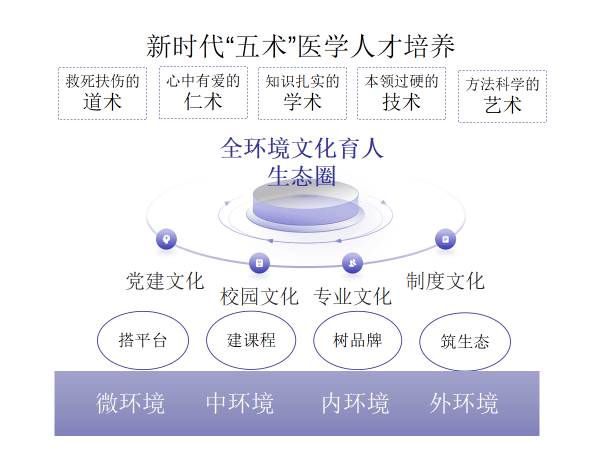

学校立足医学教育本质规律,以“医文融通”为核心理念,打破传统医学教育中人文教育与专业教育的学科壁垒,创新构建以党建文化为引领、校园文化为核心、专业文化为特色、制度文化为保障的“四位一体”育人体系。通过平台构建、课程建设、品牌打造、生态营建的“四轮驱动”机制,并按照启蒙、深化、提升三阶段分层推进策略,形成覆盖课上课下、校内校外、线上线下,贯穿学生成长全周期的全过程、全空间、全员参与的文化育人生态圈,实现了“德才兼备、术道兼修”的人才培养目标。

二、三课堂协同发力,打造全场景文化浸润生态

学校突破传统课堂边界,构建“第一课堂奠基、第二课堂浸润、第三课堂赋能”的三维实践体系,推动文化育人从单向灌输转向沉浸式体验,从碎片化活动转向全场景渗透。

(一)第一课堂:专业课程与人文教育同频共振

将人文教育有机嵌入医学专业课程体系,打造“课程思政+医学伦理”双轮驱动的教学模式。《医学伦理学》《医药职业道德》《中医药历史文化》等课程创新采用案例教学、PBL(问题导向学习)等方法,将“大医精诚”“医者仁心”等传统医德与现代医学职业规范深度融合。在临床课程中增设伦理冲突研讨、情景模拟诊疗等环节,通过“患者视角”角色扮演、“伦理两难”辩论等方式,强化学生的道德思辨与临床决策能力,真正实现知识传授与价值引领同频共振。

(二)第二课堂:文化活动与人文情怀双向滋养

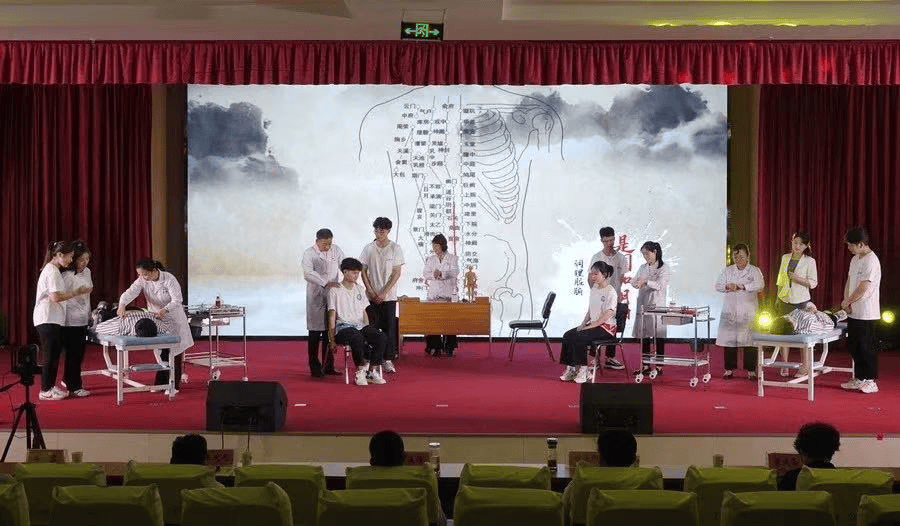

以“医德文化节”“心理健康月”“大学生读书月”“践行校训精神,厚植人生根基”主题演讲比赛等一系列品牌活动为抓手,构建“经典传承+实践体验+价值共鸣”的文化浸润矩阵。通过组织中医经典诵读、非遗文化展、“传统文化浸润青春”等活动,让学生在触摸中医千年文脉中厚植文化自信;举办医患沟通模拟法庭、社区健康志愿服务等实践项目,引导学生从受助者转变为助人者,在服务社会中强化社会责任意识;开设“医学人文沙龙”,邀请文学、历史等领域专家与医学生对话,拓宽人文视野,让仁心培育从课堂延伸至生活。

(三)第三课堂:真实场景与职业能力深度融合

推动“校—医—企—社”四方联动,整合附属医院、社区卫生服务中心、医药企业等资源,构建实践育人共同体。组织学生开展健康宣教、公益义诊、志愿服务活动等实践项目,学校学子危急时刻出手救治突发病患,学校师生合力救助高铁乘客等,传递见义勇为正能量,让医学人文在真实服务场景中落地生根;参加“强国复兴有我”群众性主题实践活动,开设“医学伦理讲堂”“静湖讲坛”等,邀请全国道德模范、全国劳动模范、中国医师奖、全国医院优秀院长等医药机构专家分享从医初心与职业坚守,用身边榜样点燃学生职业信仰;依托数字化载体,开发“新时代医德教育系列微课”,开展《医闹》短视频拍摄活动,通过智慧职教、泛雅网络平台、清新课堂等将文化育人延伸至线上线下融合的无界空间,实现育人场景的全覆盖、常态化。

三、三维度彰显成果,形成可复制推广“濮医方案”

经过实践,濮阳医专医文融通全环境文化育人模式已结出丰硕成果,人才培养质量与社会影响力显著提升。

(一)学生素养:从“技能达标”到“人格健全”的跃升

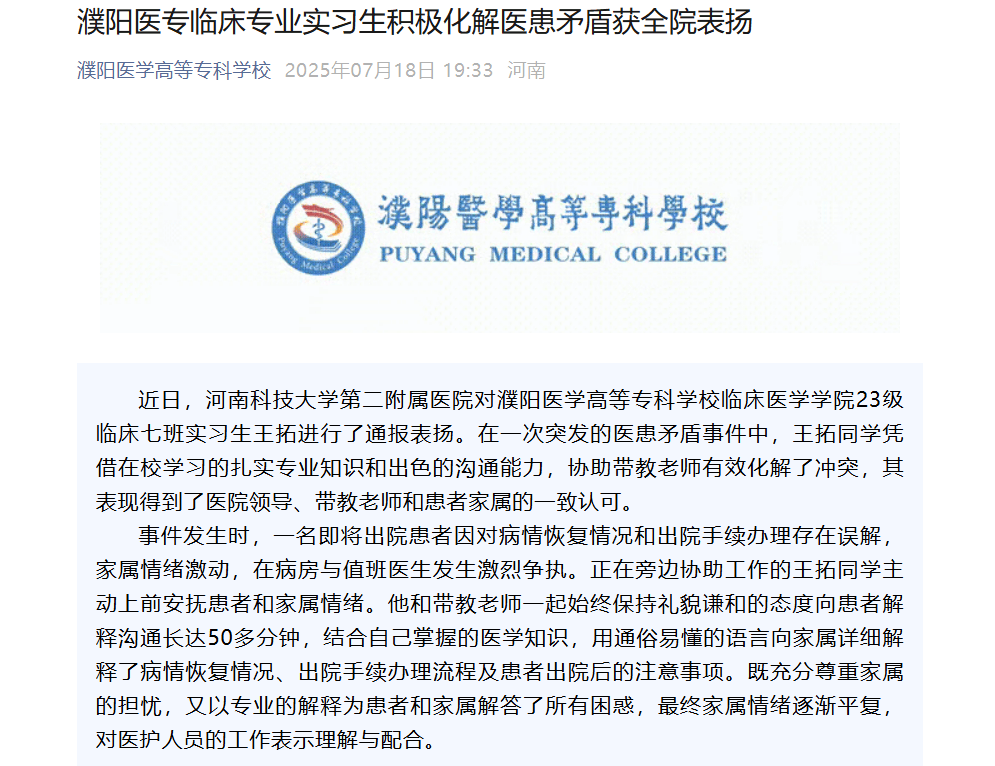

学生“仁、专、诚、博”的健全人格得到有效塑造,医德医风与职业认同感显著增强。近两年,学生获得技能大赛等奖项260余项,临床专业实习生“化解医患矛盾获全院表扬”,各专业医学生“高铁上紧急救治突发疾病乘客”等典型事迹10余起;毕业生职业素养测评优秀率较模式实施前提升27%,用人单位满意度达96%,真正成长为有温度、有担当的“生命守护者”。

(二)教师能力:从“单一授课”到“文化育人”的转型

打造了一支既懂医学、更懂人文的高素质教师队伍。人文课程教师与临床专业教师组建“医文融合”教学团队,通过联合备课、跨学科教研等方式,系统提升教师人文素养与课程思政能力;近两年,获批河南省高校青年宣讲名师工作室和河南省首批劳动教育实践基地,8名教师分别获得省优秀教师、文明教师、师德先进个人、文明网民等称号,主持省级以上人文教育类课题10余项,出版《医学生职业素养读本》等专著教材20余部,教师育人能力实现系统性跃升。

展望未来,学校将持续深化政策支持与资源整合,推动文化育人从“辅助地位”向“核心战略”跨越。通过持续优化教育生态、加强教师引领、深化学生参与,必将为“健康中国”战略的实施输送更多仁心仁术的卓越医学人才,提供更为坚实的智力与人才支撑。

(来源:濮阳医学高等专科学校;责编:刘铮)

扫一扫分享本页