为积极响应广东“百千万工程”号召,发挥青年大学生的突击队作用,助力乡村绿色发展,华南农业大学珠江学院行者突击队21人赴阳西县织篢镇开展“百千万工程”突击队实践服务。在这次实践中,团队师生充分发挥学校传媒艺术学科特色,通过摄制产业纪录片、IP文创形象设计、实地调研等多种形式,解码乡村绿色发展密码,赋能产业发展需求,为织篢镇乡村振兴贡献青春力量。

影纪乡村,用镜头留存绿色发展成果

为积极协助织篢镇各项产业开展融媒体推广的宣传,行者队充分发挥学校传媒艺术学科优势,通过全媒体影像制作,致力为织篢镇打造“旅游IP+特产IP”,以传媒视角助力产业发展、文化传播,书写乡村振兴青春篇章。

实践开展以来,行者队以《板上发电,板下生金》为题,先后推出光伏火龙果、南药种植制作、古法酱油酿造等产业纪录片。系列作品集中介绍了织篢镇的自然环境、人文风情以及特色产业发展成果,并深入织篢农场,共计制作微纪录片1部,系列短视频5部。行者队与广东省电力开发公司团委紧密合作,相关视频成果被应用于广东能源集团“百千万工程”消费帮扶青春助农直播专场,展示了当地立足农科结合推动乡村振兴事业的可持续发展成果。

行者队还派出成员,担任本次大型直播的摄像师、主持人、演出志愿者等,为助农直播贡献力量。在7月19日开展的直播活动中,共吸引两万人进入直播间,收到点赞十二万,达成荔枝红茶、光伏火龙果、鹰嘴桃交易八百余单,销售额超过十万元。

(图1 行者队员于织篢农场拍摄)

(图1 行者队员于织篢农场拍摄)

(图2 行者队员于织篢农场拍摄)

(图2 行者队员于织篢农场拍摄)

IP设计,激活农产品全新活力

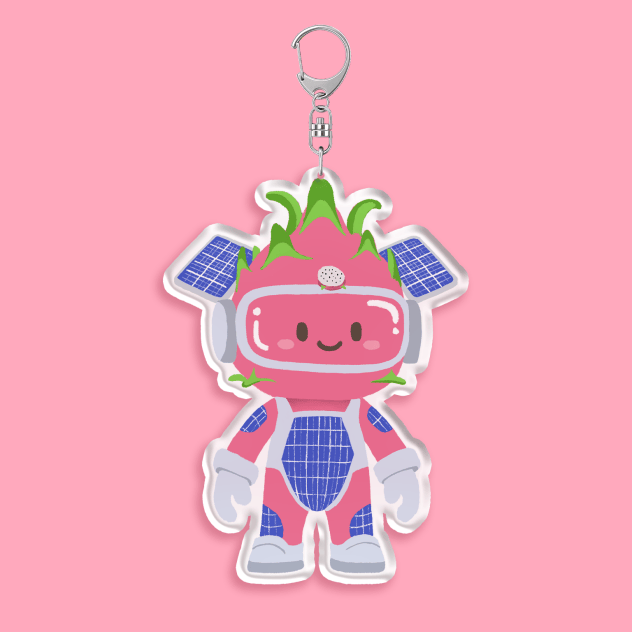

行者队还以IP设计的方式助力新光农场直播宣传推广农场产业亮点,助力当地产业品牌塑造与发展。围绕光伏发电和火龙果两大元素,团队精心设计系列IP文创产品——“龙宝”。

“龙宝”的“龙“字与织篢镇的“篢”字同音,表现了当地特色和火龙果的主题。角色将火龙果作为主体,角色身上的蓝色光伏板设计,代表着清洁能源——太阳能。将光伏板与火龙果形象相结合,寓意着自然与科技的融合,传达出用科技守护自然的态度,更展现出团队对乡村绿色发展理念的肯定与支持。

目前,由“龙宝”衍生出的系列表情包现已在社交平台上线,并在各个领域中广泛应用,行者队将“龙宝”形象无偿贡献当地和电力开发公司使用,制作了一批环保袋、折扇、胸章等产品,实现了文创+的新模式。

(图3 “龙宝”系列表情包)

(图3 “龙宝”系列表情包)

(图4 “龙宝”钥匙扣产品图)

(图4 “龙宝”钥匙扣产品图)

团队协作,以经典赓续精神血脉

据带队老师介绍,今年是行者队连续第十年在社会实践中与服务地点的中小学生开展红色主题团日队日活动。为使中小学生在寓教于乐中走进红色历史,触摸历史脉络,行者队队员们致力于超越社会实践项目的传统框架,深入挖掘织篢镇红色故事并将其融入活动中。团队成员通过与小学生分享抗日战争故事、朗诵爱国主义诗歌,开展爱国诗词接龙等方式,互相勉励要以更加昂扬的姿态,投身到中华民族伟大复兴的伟大事业中,用实际行动为传承红色基因、凝聚复兴力量贡献青春力量。

(图5 行者队员在阳西县图书馆举办团日队日活动)

(图5 行者队员在阳西县图书馆举办团日队日活动)

(图6 行者队员与当地少先队员代表互动)

(图6 行者队员与当地少先队员代表互动)

调研赋能,书写乡村发展新答卷

行者队研究项目获2025年广东省科技创新战略专项资金“攀登计划”立项。实践过程中,团队以“影纪乡村”项目为基础,围绕“微纪录片在广东‘百千万工程’实践中对乡村绿色发展理念的传播与实践”开展实践,通过实地调研、问卷调查和专访等形式丰富调研内容。

调研过程中,队员们运用专业知识,结合无人机遥感技术,分析光伏火龙果种植间距、光照利用与南药生长周期、生态需求,探究产业发展痛点与潜力。从光伏板布局优化到南药产业链延伸,从村民参与模式到市场推广策略,全方位梳理乡村绿色产业发展逻辑,形成详实调研报告,为“百千万工程”背景下乡村产业规划、政策落地提供青年视角的建议。

在两周时间里,师生先后走访专家学者、企业家、一线工人、农民等各类相关人士近百人,调研范围涉及千余人,近9成的调研对象都从事本领域工作10年以上,具有一定代表性。此外,行者队以人物专访为抓手,为阳西乡村绿色产业领路人的实践留下生动注脚。据悉,该团队写作的调研报告将提交政府相关单位,为制定规划、落实政策提供可借鉴的鲜活样本。

(图7 行者队员于织篢镇实地调研)

(图7 行者队员于织篢镇实地调研)

(图8 行者队员于织篢镇实地调研)

(图8 行者队员于织篢镇实地调研)

华南农业大学珠江学院校团委负责人表示,2025年全校已动员38支队伍超过600人在广东各地市开展实践。下一步,学校将统筹各队伍结合自身产业发展定位,推动突击队项目与结对的县镇需求方签订长期合作协议,以源源不断的青年人才支撑,助力广东高质量发展。

扫一扫分享本页